- Accueil

- Textes officiels et droit

- Textes officiels

- Circulaire Lebettre

- Circulaire RASED de 90

- Circulaire missions de 90

- Circulaire de 2002

- Titre de psychologue

- Titre de psychothérapeute

- Emploi des psychologues

- Statut des psychologues hospitaliers

- Circulaire DGS du 30/4/2012

- Décret du ier février 2017 portant création du statut des psychologues de l'éducation nationale

- Circulaire du 28/4/2017 sur les missions des psy de l'EN

- Grille indiciaire des psychologues de l'EN

- Eléments de droit

- Secret professionnel des psy

- Libre choix des pratiques

- Statut de cadre

- Arrêt Berlin -exercice libéral

- Qualification juridique de la psychanalyse

- Libre accés des personnes

- Arrêt Dornier

- Article L 3221-1 du Code de la Santé Publique

- Exonération de TVA pour les psychologues

- Evaluation professionnelle des psychologues hospitaliers

- Textes officiels

- Ecrits de psychanalyse

- Amélie ou la peur du loup : un moment structural phobique

- Introduction à l'amour

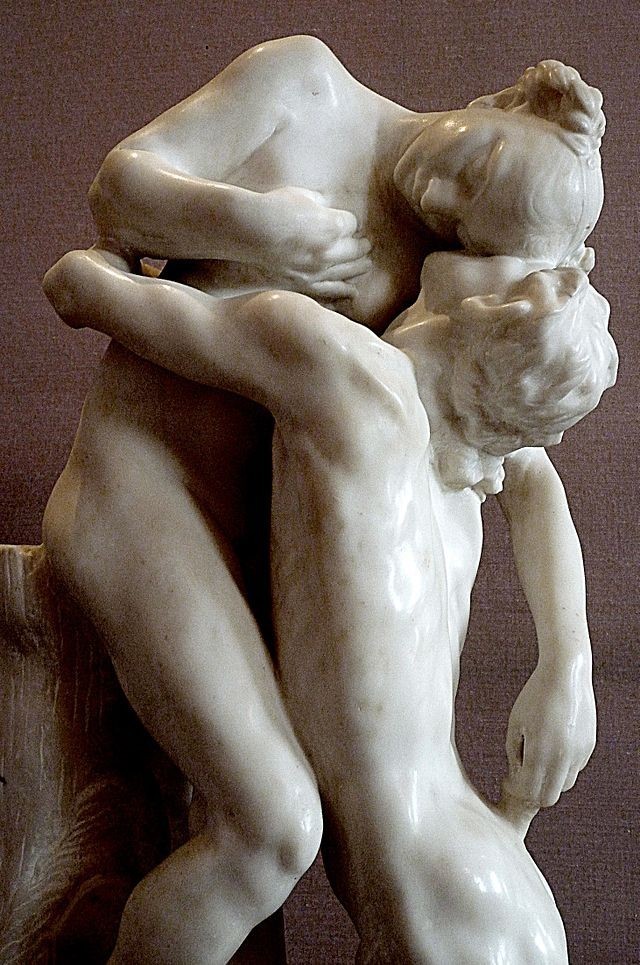

- A propos de l'amour

- Psychanalyse et domestication scolaire

- Porter la parole

- L'obsessionnel

- Freud et Léonard

- L'acte psychanalytique

- L'illusion totalitaire

- L'art partenaire

- Mi-dire la vérité

- Se séparer

- Mlle Else

- L'identité en question dans le cartel

- La nou(e)mination

- L'identité en question

- Notes et travaux de psychanalyse

- Internet

- Main-basse sur le marché de la parole

- Des psy laïques sans voile scolaire

- Ringarde la psychanalyse?

- Dissolution dans la médecine

- Un panier de crabes

- Réponse à M. Luciani

- Réponse à Marine

- Réponse à Marie-Noëlle

- Réponse à Marine et M.Noëlle

- Un lieu où le manque opère

- Une campagne des pressions

- Une place pour la psychanalyse dans la future santé mentale?

- Oubli ou interdit?

- Ecrits psychologiques

- Quelques écrits syndicaux

- Projet de statuts

- Un statut de psychologue

- De vrais psychologues à l'EN

- Logique et éthique psychologique

- Aux parents et enseignants

- A la FNAREN

- A l'I.A. du vaucluse

- A l'IA du Calvados

- Aux parlementaires du 84

- Des psychologues voilés...

- Contre l'obligation de QI

- Un psy "appréhendé"

- Aux responsables des DESS

- Ouverture du congré d'Avignon

- Relevé de conclusions

- Accord interorganisationnel

- Pourquoi des blocages

- Préface à l'ouvrage d'un camarade de Lycée

- Souvenirs de voyage

- Blog

- Liens

- Contact

A propos de l'amour

Quelques questions à propos de l'amour

(Intervention à une soirée de travail de préparation au colloque

de l'Association de la Cause Freudienne- Voie Domitienne)

La question de l’amour est mise pour moi cette année au travail par le thème de notre colloque, le séminaire d’Anita GUEYDAN et de Bernard BRUNIE et le cartel dans lequel s’inscrit ce travail. J’ai pour l’heure commencé à repérer quelques pistes de lecture chez Freud et Lacan sur le chemin de cette question et je vous en fais part. C’est donc comme vous le savez autour du jeu de l’amour et du symptôme que nous interpelle le thème du colloque ACF-VD de cette année par son titre : « L’amour du symptôme et le symptôme de l’amour ».

L’équivoque même de l’ordre de ce dire pousse au travail. Nous n’y avons pas échappé dans la première réunion de la commission autonome de préparation à ce colloque. Y a-t-il une évolution entre l’amour du symptôme et le symptôme de l’amour dans la réalisation du sujet dans la cure et si oui dans quel sens ?

Qu’en est-il de l’amour du symptôme dont pourtant l’analysant vient se plaindre et demander à en être délivré, tout en y tenant et ne le cédant pas comme l’évoque l’argument du colloque ? Qu’en est-il aussi de l’amour comme symptôme narcissique de refuge et de suppléance au défaut de rapport sexuel et à la semblance de l’Autre? Est-ce l’amour voire la passion du symptôme, qui par satisfaction narcissique substitutive d’un amour mis en souffrance dans sa composante érotique et sensuelle et « pauvre issue » névrotique, comme le disait Freud, fait que pour le névrosé ainsi rendu « patient » de sa passion le symptôme le tient tout autant qu’il y tient sans rien n’en vouloir céder ?

Est-ce alors par ce changement de discours de l’entrée transférentielle d’une souffrance d’aimer, que le narcissisme écorné finit par concéder un peu de sa suffisance pour s’appauvrir en faveur de l’objet ? Quitte, on le sait, à s’y retrouver en y projetant son moi idéal infantile perdu le temps du développement puis de la traversée de cette souffrance d’aimer, que Freud qualifie de « voie douloureuse du transfert » en y reconnaissant à la fois son caractère de résistance mais aussi la dignité d’un « amour véritable » dans lequel Lacan verra aussi bien un moment de fermeture et d’aliénation pour l’inconscient, que « la vérité de l’amour » et la « mise en acte de la réalité sexuelle de l’inconscient ». Est-ce donc par le symptôme de l’amour et sa traversée que le sujet accède à sa vérité refoulée si, comme le dit Freud, jouant lui-même sur l’équivoque du signifiant amour au regard de ses composantes « tendre » ou « sensuelle » : « un solide égoïsme préserve de la maladie, mais à la fin l’on doit se mettre à aimer pour ne pas tomber malade, et l’on doit tomber malade lorsqu’on ne peut aimer, par suite de frustration » ?

Mais en revanche, apparaissent en fin de cure avec l’irréductible de la castration, la chute des idéaux, l’horreur du vide derrière le fantasme fondamental, la semblance de l’Autre et cette part symptomatique d’incurable nouée aux trois ronds du réel, du symbolique et de l’imaginaire que Lacan qualifie de synthome. C’est ce avec quoi il nous reste à savoir y faire comme étant notre ordinaire, soit un ordinaire de structure, en tant qu’au-delà du mirage à fond narcissique de l’amour. Un amour que Lacan dit en ce sens « toujours réciproque ». Est-ce en somme un nouvel amour, une autre forme d’amour du symptôme comme amour de l’inconscient qui émerge de cette traversée? Le moins qu’on puisse dire c’est que c’est ce nouvel amour qui, notamment devenu transfert de travail et amour du sujet de l’inconscient en l’homme, prête à témoigner, à dire et peut-être à écrire à cette occasion que nous ouvre le colloque.

Parlant de l’amour de transfert, Freud nous dit dans un texte intitulé « Délire et rêve dans la Gradiva de Jensen » : « Toute cure psychanalytique est une tentative de libérer l’amour refoulé, amour refoulé ayant trouvé dans le symptôme, pour pauvre issue, un compromis ». Et aussi, plus haut, « c’est par une récidive amoureuse que se produit la guérison, à condition d’englober sous le nom d’amour toutes les composantes si variées de l’instinct sexuel ».

Qu’en est-il de ces composantes si variées dans l’amour. Il nous en parle abondamment notamment dans deux articles de la « Vie sexuelle » . Il s’agit de « Contribution à la psychologie de la vie amoureuse » (1910), « Le tabou de la virginité » et « Pour introduire le narcissisme ».

Dans le premier Freud note la disjonction existant dans l’amour chez beaucoup d’humains entre un courant dit « tendre » et « élevé » et un courant dit « sensuel » A tel point qu’on observe chez certains hommes une nécessité de séparer objet élevé et respecté d’amour tendre, sur le modèle de la mère d’après l’œdipe, et objet d’amour sensuel « rabaissé » sur le modèle de la « putain ».

« Là où ils aiment, ils ne désirent pas et là où ils désirent, ils ne peuvent aimer » précise Freud qui pointe là la disjonction entre désir et sexualité d’une part, amour et narcissisme de l’autre.

D’ailleurs Freud , partant de la peur de la défloration chez le primitif (étant entendu qu’un primitif, métaphore du non réalisé de l’inconscient, demeure au fond de chacun) pose cette peur liée à l’angoisse de castration, peut-être pour l’homme comme pour la femme, chacun devant la féminité comme béance. Devant la féminité comme perspective. Est-ce à dire devant la féminité comme avenir pour l’un comme pour l’autre, ainsi que l’évoque Anne SZULZINGER dans son séminaire d’A.E cette année ? Le premier coït est en quelque sorte une in-trusion qui réveille une « blessure narcissique » et qui confronte, dans l’angoisse, aussi bien l’homme que la femme, à la castration. Chez les femmes se trouvent activées dit-il « des motions qui s’opposent surtout à la fonction et au rôle féminin » et qui font que, se sentant privées de l’organe masculin envié, « elles éprouvent de l’amertume hostile envers l’homme ». Celui-ci, en contre partie, ressent la féminité comme un inconnu, un mystère, un danger avec le risque « d’être affaibli » ou « d’être contaminé par sa féminité ». On voit que l’au-delà de la fonction phallique n’est pas sans poser problème pour les deux sexes, avec risque de se rabattre sur le narcissisme, selon des modalités différentes toutefois.

En effet, après avoir distingué libido du moi et libido d’objet dont découle la séparation établie entre pulsion du moi et pulsion sexuelle, Freud distingue consécutivement deux modes de choix d’objets d’amour qui en découlent : le choix narcissique et le choix par étayage.

C’est le choix par étayage selon lequel le moi s’appauvrit en faveur d’un objet surestimé et idéalisé sur lequel est transféré l’idéal du moi infantile perdu qui est le plus fréquent chez l’homme, alors que c’est le choix amoureux narcissique qui caractériserait plutôt la femme. Chez elle, « la formation des organes sexuels féminins provoque une augmentation du narcissisme originaire, défavorable à un amour d’objet régulier s’accompagnant de surestimation sexuelle » et d’un appauvrissement du moi. C’est sa beauté qui est investie comme objet narcissique. Dès lors elle « se suffit à elle-même ». Les femmes aimant selon le choix narcissique tendent non pas à aimer mais à être aimée et, note Freud, « leur plaît l’homme qui remplit cette condition ».

Dans un chapitre consacré à l’identification dans l’article de 1921 intitulé « psychologie collective et analyse du moi », Freud rappelle que c’est dans l’identification cannibalique au père primitif, celui que le moi voudrait être dans son idéal de toute puissance, qu’on trouve la première forme d’attachement à l’autre, avant même tout choix d’objet souligne-t-il. Mais il précise que la différence entre l’identification et l’état amoureux dans ses manifestations les plus élevées c’est que dans le premier cas, le moi s’enrichit des qualités de l’objet qu’il s’assimile et s’introjecte, alors que dans le second cas, « s’étant donné tout entier à l’objet » il s’appauvrit et s’efface devant lui. Dans un cas l’objet disparaît pour reparaître dans le moi, dans l’autre il subsiste, mais idéalisé au détriment du moi. C’est dans ce dernier cas que Freud indique que « De l’état amoureux à l’hypnose, la distance n’est pas grande ». L’hypnose constitue comme une foule à deux, où pour l’hypnotisé, l’hypnotiseur a pris la place de son moi idéal, comme c’est le cas du chef, du meneur ou de l’idéologie dans la foule.

En quoi pour s’ouvrir vers ce que Lacan appelle « un nouvel amour » reste à franchir le plan de l’illusion que l’amour recèle en tant qu’aveugle comme on dit. Car ajoute Freud, dans l’amour qui unit les membres d’une foule, et donc toujours quelques peu aussi les amoureux idéalisant leur objet, « une de ses particularités consiste dans une sorte de paralysie résultant de l’influence exercée par une personne toute puissante sur un sujet impuissant, sans défense, et cette particularité nous rapproche de l’hypnose ».

On sait que Lacan reprendra ce modèle pour illustrer le désir de l’analyste vers la différence absolue entre (a) et I(a) pour un au-delà du plan de l’idéalisation et de l’identification à l’analyste..

Michel Berlin

Écrire commentaire